Гернет Евгений Сергеевич (31.10.1882 - 08.08.1943)

Добавлено:

23 Октябрь 2008 17:06 SVF

Командир Азовской флотилии

В этом году исполняется 60 лет со дня смерти Евгения Гернета героя Порт-Артура, первого командующего Азовской военной флотилией, одного из крупнейших исследователей Арктики.

Евгений Сергеевич Гернет родился 31 октября 1882 года в Кронштадте в семье морского офицера из прибалтийских дворян. Как свидетельствуют документы, его далекий предок Иоахим Гернет в 1710 году собственноручно передал Петру I ключ от города Ревеля (ныне Таллин).

На родовом гербе Гернетов по голубому морю плывет парусный корабль. Это означает, что служба в военном флоте является многовековой семейной традицией его владельцев. Морскую службу избрал для себя и Евгений. В 1902 году он заканчивает Кадетский корпус и в чине мичмана направляется на службу в Тихоокеанскую эскадру.

В начале войны мичман Гернет служил в Порт-Артуре на канонерской лодке "Отважный", но способности молодого офицера были замечены начальством, и в апреле 1904 года его назначают штурманом на миноносец "Лейтенант Бураков". Осажденной крепости нужна была связь с внешним миром, и миноносец, как самый быстроходный корабль эскадры, был выбран для прорыва блокады Порт-Артура. Четыре раза героическому кораблю удавалось пройти сквозь неприятельское кольцо, но во время пятой попытки он подорвался на мине в бухте Тахэ.

21 июля 1904 года из блокадного Порт-Артура, под покровом ночи, в море бесшумно вышла парусная джонка, на которой находился всего лишь один человек мичман Гернет. Так началась одна из двух удавшихся попыток одиночного прорыва блокады. Спустя несколько дней на стол наместника на Дальнем Востоке адмирала Алексеева легло секретное донесение из осажденной крепости. После этого Евгению Гернету поручают проводку в блокадный Порт-Артур парохода с грузом боеприпасов и продовольствия.

25 октября 1904 года из Владивостока вышел зафрахтованный для этой цели английский пароход "Карляйль". Спустя десять дней, в десятибалльный шторм, на нем произошла тяжелая авария, и пароход стал неуправляемым. Его несло к враждебным берегам Японии. Испуганная команда решила сдаться японским властям. И только мужество и распорядительность Гернета помогли спасти и груз, и судно.

В 1906 году Евгений Гернет окончил Морской корпус, а спустя два года штурманские офицерские классы. В 1908 году вместе с экипажем "Цесаревича" участвовал в учебном походе. Тогда, во время извержения вулкана Этна, русским морякам пришлось спасать жителей Италии.

Личное мужество Евгения Гернета подтверждено пятью орденами. Четыре из них с мечами и бантами. Ими награждали за боевые подвиги в сражениях.

Командующий Азовской флотилией

1917 год. Потомственный дворянин, капитан 2-го ранга Евгений Гернет сознательно переходит на сторону восставших. Гернет становится первым командиром эсминца "Калиакрия", принимает активное участие в установлении Советской власти в Крыму, руководит переводом флота в Новороссийск, исполняет обязанности командующего.

В апреле 1920 года приказом РВС республики Евгений Гернет был назначен командующим Азовской военной флотилией, с подчинением ему во всех отношениях Азовского, Донского и Мариупольского отрядов судов. Под его руководством за четыре месяца была создана Азовская флотилия в составе 50 судов, вооруженных морской артиллерией и укомплектованных военными моряками. Она должна была обеспечить оборону побережья Азовского моря, проведение десантных операций в поддержку сухопутных воинских частей Красной Армии.

Надо сказать о том, что из себя представляла эта флотилия. Как мы знаем, Черноморский флот был потоплен в Новороссийске. Волга и Дон в те годы между собой связаны не были. То есть взять боевые корабли было неоткуда. Пришлось переоборудовать гражданские пароходы и даже рыбацкие лодки. И это в тяжелейших условиях разрухи, когда зачастую не было даже условий для текущего ремонта судов! Чего стоит такой факт, что вместо брони использовались мешки с песком! Но главное, что такой самодельный флот при этом был боеспособным! Азовская флотилия не проиграла ни одного сражения и не раз заставляла отступать силы, значительно ее превосходящие!

Военная обстановка в Крыму к тому времени сложилась угрожающая. 19 августа 1920 года решением Политбюро ЦК РКП(б) врангелевский фронт в Крыму был признан главным фронтом республики. Противник стремился перерезать железную дорогу на Кавказ и захватить уголь, нефть и хлеб. Азовская флотилия получила приказ высадить на побережье, в районе десанта генерала Улагая, советский контрдесант. Тогда флотилия под командованием Гернета взяла курс на Ахтари. Вскоре противник был разгромлен, его остатки бежали в Крым.

После Азовской военной флотилии Гернет три года был начальником обороны Новороссийского и Южно-Бережного секторов Кавказа.

Боевая биография Гернета поистине героическая биография. Но есть в его героизме нечто такое, что особенно привлекает к нему, его человечность. Известно, что Гернет относился к числу противников телесных наказаний, широко практиковавшихся в начале ХХ века во всех флотах мира. Недаром моряки-черноморцы подарили ему портсигар с надписью: "Командиру человеку". Сослуживцев поражала его способность увидеть и максимально поддержать то лучшее, что заложено в каждом человеке. Он был не только командиром, но и настоящим воспитателем своих подчиненных. К тому же, отличался редкостной скромностью.

Создание ледниковой теории

В 1923 году, когда были ликвидированы последние очаги гражданской войны и интервенции, Евгений Гернет демобилизовался и отправился на Тихий океан. Он ходил на судах "Совторгфлота" на Дальнем Востоке, был капитаном знаменитой "Индигирки", совершающей рейсы в трудных условиях северных широт. Кстати, тогда и состоялась первая встреча Гернета с Арктикой.

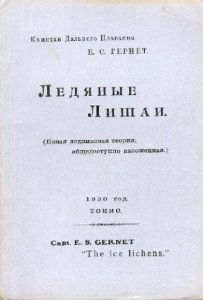

В середине 20-х годов его командируют в Китай на должность морского эксперта, а потом в Японию. В 1930 году в Токио вышла его книга "Ледяные лишаи". В этой книге он сумел раскрыть тайну оледенения Земли, но теория Гернета не была принята наукой того времени. И только лишь в 1956 году американские геологи подтвердили ее справедливость.

Зато художественная литература восприняла новую теорию с большим энтузиазмом. Романтик по натуре, Константин Паустовский не мог пройти равнодушно мимо Гернета и его книги. Ему принадлежит небольшая повесть "Теория капитана Гернета". В книге "Золотая Роза", в главе "Максим Горький", Паустовский вспоминает: "Я рассказал Горькому о теории Гернета он был захвачен этой теорией, ее стройной неопровержимостью и даже какой-то торжественностью. Он попросил прислать ему эту книгу, чтобы переиздать ее большим тиражом в России Но издать книгу Гернета Алексей Максимович не успел ". И только в 1980 году "Ледяные лишаи" увидели свет на родине автора.

Проекция Гернета

В августе 1931 года Гернет с семьей вернулся в Ленинград. Это было нелегкое время для интеллигентов с непролетарским прошлым. В такой атмосфере потомственный дворянин и царский офицер не мог найти постоянной службы, возникли трудности с жильем, семья нередко бедствовала. Но испытания, выпадающие на долю творческой личности, только активизируют ее поиски. Это в полной мере относится к Евгению Гернету.

В 1932 году он по собственной инициативе начинает поиск технического решения по созданию карт высокоширотных областей, пригодных для практических целей. Гернет сделал попытку применить для построения полярных карт косую цилиндрическую проекцию. При ней за экватор выбирается любой большой круг на Земном шаре, проходящий через полюс, фактически любой меридиан. Сама идея избрать вместо экватора за круг касания меридиан, проходящий через полюс, была не нова. Она высказывалась задолго до Гернета. Но именно ему принадлежат ее научное обоснование и практическое воплощение.

Техническое решение оказалось настолько удачным, что Гернету было поручено спроектировать специальные карты, пригодные для морской и воздушной навигации 9 околополюсных районов Земли. Лично им были построены карты для экипажей Чкалова, Громова и Леваневского, а также легендарной папанинской экспедиции "Северный полюс-1". С тех пор научные станции, атомоход "Арктика" и все другие высокоширотные экспедиции употребляли карты в проекции Гернета. Но имя создателя карт нигде не упоминалось. Вначале оно было засекречено. Позже вычеркнуто.

Евгений Гернет работал в Гидрографическом Управлении "Главсевморпути" пять лет. Он участвовал в полярных экспедициях, был главным редактором лоций полярных морей, читал лекции в Гидрографическом институте, ныне Морской академии имени адмирала Макарова, руководил практикой студентов на учебном судне "Ломоносов" в Баренцевом море. Для них он написал ряд учебников по навигации и мореходной астрономии. Ему принадлежит также составление "Близмеридиональных таблиц", используемых для определения широты и вошедших во многие учебники и справочники.

Крестный путь

В ночь на 1 мая 1938 года Евгений Гернет был арестован, как враг народа. В тот момент он был исполняющим обязанности начальника Полярной Гидрографии. Многие полярники, дрейфовавшие зиму 1937-38 годов на замерзших во льдах судах, были вывезены на самолетах из Арктики. Вывезены для того, чтобы сразу сесть в тюрьму. Всего были арестованы 13 человек и уволены 149 сомнительных и чуждых элементов.

Дело "Полярной Гидрографии" расследовалось 20 месяцев. О том, насколько белыми нитками оно было шито, говорит тот факт, что дважды военный трибунал Ленинградского военного округа отказывался признать группу из Гидрографического Управления виновной в предъявляемых обвинениях. И только 23 декабря 1939 года особое совещание НКВД вынесло приговор. Гернета признали виновным по статье 58-6 (шпионаж), осудили к ссылке на 5 лет и в конце января 1940 года этапировали в Казахстан. Его определили на жительство в поселок Чернорецк на берегу Иртыша.

Жизнь там была изощренной пыткой, хорошо кем-то продуманной. Евгений Гернет был единственным русским ссыльным в Чернорецке. Ему было 58 лет. Здоровье было полностью подорвано двумя годами застенков и пыток. В ссылке он оказался не просто в одиночестве в атмосфере вражды и ненависти.

Началась война. Карты и таблицы, составленные врагом народа, помогали защитникам Заполярья при выполнении сложнейших боевых заданий. Их автора летом 1941 года перевели в Павлодар, а спустя еще год в колхоз "Спартак" на должность счетовода. Местное население поражалось, как красиво и четко ссыльный счетовод писал цифры. Они не знали, что те же руки писали столбцы мореходных таблиц, строили астрографики и полярные карты

В Казани ждала его возвращения младшая дочь Галина единственная, кому удалось остаться в живых. Жена и старшая дочь погибли в ленинградскую блокаду. Встреча не состоялась

Умер Евгений Сергеевич Гернет 8 августа 1943 года, в первый день своего освобождения. Умер прямо на улице, от разрыва сердца.

Лишь 20 февраля 1958 года Евгений Гернет был реабилитирован Военным трибуналом Московского военного округа.

В Казахстане, на территории совхоза "Спартак" Павлодарской области, где он отбывал пятилетнюю ссылку, в 1989 году ему установлен памятник. Постановлением правительства Российской Федерации в 1998 году именем Евгения Гернета назван пролив между островами Известий ЦИК и островами Арктического института в Карском море.

Не пора ли и Азову вернуть первого командующего Азовской флотилией, героя Порт-Артура, полярного исследователя?

Донецкий кряж, № 527 от 18.07.2003

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ

http://media.gorod.dn.ua/smi/view_article.cgi?sid=3&nid=527&aid=5399

Гернет Евгений Сергеевич (31.10.1882 - 08.08.1943)

Добавлено:

25 Октябрь 2008 17:10 Владимир Вейхман

Владимир Вейхман

ДЕРЖИ НА НОРД

Гидрография – наука, занимающаяся исследованием и описанием океанов и морей, их формы, размеров, характера берегов, глубин, рельефа и грунтов дна с целью обеспечения безопасности плавания, разработки природных ресурсов и создания благоприятных навигационных условий для судоходства.

В приемную начальника училища я зашел по своим аспирантским делам. Вошедшая следом немолодая, но по-прежнему красивая женщина заговорила со мною: «Извините, я вот по какому делу. Мой муж учился в Гидрографическом институте. Его в 38-м арестовали. Я запрос послала в прокуратуру. Мне пришел ответ, что его уголовное дело прекращено “за отсутствием состава преступления”. Я слышала, что мне положена компенсация за погибшего мужа – его стипендия за два месяца. А недавно я встретила Виктора, друга Николая – они вместе в Арктике зимовали. Виктор посоветовал обратиться сюда, он сказал, что ваше училище – правопреемник Гидрографического института. Как вы думаете, примет меня начальник училища?»

Начальника училища на месте не было, в ожидании его прихода мы присели, утонув в глубоких кожаных креслах. Я осторожно спросил: «А что случилось с вашим мужем?»

«Ой, это длинная история.… Мы с Николаем познакомились еще в 36-м, а через год, перед его уходом на производственную практику, поженились. Друзья у него были – один к одному. В нашей комнатенке собирались, всегда песню свою любимую орали:

“Терпи немного, держи на норд,

Трудна дорога, но виден порт.

Ты будешь первым, не сядь на мель,

Чем крепче нервы, тем ближе цель!”

Вот такие они были, полярные гидрографы.

Я работала тогда чертежницей в Гидрографическом управлении Главсевморпути. Николай ушел на практику на ледокольном пароходе “Седов”. Их там, из Гидрографического института, было двадцать два студента – кто после третьего, кто после четвертого курса. Командовал экспедицией сам Орловский, Петр Владимирович, начальник нашего управления. Полярник был, как говорили, от Бога – столько островов открыл, столько экспедиций организовал. А в этот раз на “Седове” пошли искать Землю Санникова, – слышали, наверное, о ней академик Обручев еще книжку написал, – фантазия, конечно. Сначала обследовали пролив между Новосибирскими островами. За это даже благодарность получили, и от Отто Юльевича Шмидта, и от наркома Ворошилова. А Землю Санникова так до сих пор и не нашли, хоть “Седов” и дрейфовал в тех местах.

Коля мой, когда на гидрографа учиться пошел, толком-то и не представлял, что это за профессия такая – гидрография. Мода, конечно, тогда была на полярников, – “Сибиряков” там, “Челюскин”, а вскоре и кино это появилось – “Семеро смелых”. Но по-настоящему-то он стал понимать, что такое гидрография, когда у них стал преподавать мой начальник сектора. И студенты в институте, и мы на работе его уважали – и за огромный опыт, и за то, что на любой вопрос мог ответить. Четыре языка знал, даже японский. А какой деликатный был человек! Вам, наверно, не приходилось слышать эту фамилию – Гернет, Евгений Сергеевич?»

Ну, фамилию-то эту мне как раз приходилось слышать, и не однажды. У Паустовского даже повесть есть – «Теория капитана Гернета». Автор, помнится, там рассказывал о гипотезе, которая ставила с головы на ноги тогдашние представления о том, как полярные ледники – «ледяные лишаи Земли» – влияют на эволюцию климата. Тогда эта гипотеза очень заинтересовала Горького. А сейчас, кажется, она стала общепризнанной.

Еще фамилию Гернета мне называл мой научный руководитель, в прошлом – один из тех двадцати двух студентов. Оказывается, известные каждому судоводителю таблицы, с помощью которых проще всего вычисляется широта места корабля по высоте Солнца над горизонтом, измеренной не точно в полдень, а немножко раньше или немножко позже этого момента, предложил именно Гернет в 1934 году. Таблицы оказались настолько удобными, что ими пользуются уже много лет.

А еще имя Гернета встретилось мне в недавно вышедшем томе «Курса кораблевождения», где излагалась теория предложенной им картографической проекции. Меркаторские карты, почти четыре столетия используемые для решения задач кораблевождения, непригодны при плавания в высоких широтах, а для районов вблизи географического полюса их построить вообще невозможно. Гернет предложил оригинальное решение: он полюс картографической сетки поместил на экваторе, а экватор провел через географический полюс. Такая «поставленная на попа» проекция оказалась очень удобной для плавания и полетов в приполюсных районах; картами Гернета пользовались и папанинцы на дрейфующей льдине, и экипаж самолета Чкалова при полете через северный полюс в Америку.

«А как получилось, что сразу три ледокольных парохода зазимовали во льдах восточной Арктики? – поинтересовался я. – Об этом в книгах как-то глухо написано, без подробностей».

«Ну, мы-то в Гидрографическом управлении все узнавали из первых рук. В 37-м году обстановка на Севморпути была ужас как тяжелая, такого похолодания никто и предвидеть не мог. Ледоколы не справлялись, сами то и дело во льду застревали. “Красин” – самый мощный ледокол в том районе – весь уголь израсходовал и сам ждал помощи. Три парохода зазимовали на Земле Франца-Иосифа. У Диксона недвижимо стояло несколько лесовозов. Целый караван судов вместе с ледорезом “Литке” застрял у пролива Вилькицкого. Еще один караван дрейфовал в море Лаптевых. “Малыгин” и “Садко”, ледокольные пароходы, им из Москвы команды подавали: то идти на восток, то идти на запад, то доставить груз на полярную станцию, то суда выручать из ледового плена – сплошная бестолковщина! Вообще-то они направлялись тоже на поиски Земли Санникова. На “Садко”, кроме того, измеряли глубины и вели гидрологические работы в море Лаптевых. Оно тогда было совсем необследованное. Я как раз его карту вычерчивала. Какая это была карта, сплошное белое пятно! А в октябре в северной части моря Лаптевых все три парохода – “Седов”, и вместе с ним “Садко” и “Малыгин” – наглухо зажало льдами. Положение сложилось тяжелейшее. Ледоколов, чтобы к ним пробиться, не было, и три корабля остались на зимовку. Тогда и слово это прозвучало – “вредительство”. Во всем обвинили гидрографов: неверные карты составляли, ледовые прогнозы давали неправильные, ледовую разведку не обеспечили. А чем ее было обеспечить, если все силы полярной авиации были брошены на поиски пропавшего самолета Леваневского? Суда выходили из портов с опозданием, ледокольный флот был рассредоточен – при чем тут гидрографы?! Первым Орловского с должности сняли, когда еще ледовый дрейф не начался – это, значит, в середине октября 37-го. На кораблях этому приказу не поверили, решили – радисты что-то напутали. Так и оставался Орловский начальником экспедиции, пока не прибыл на Большую землю!

Запасы продовольствия на “Малыгине” и “Седове” перед выходом в рейс были сделаны только на летнюю навигацию. Хорошо еще, что на “Садко” был трехгодичный запас, но и его на всех ненадолго бы хватило. Котлы на всех судах были погашены – экономили остатки угля. Николай рассказывал, что жилые помещения отапливались самодельными “буржуйками”, переборки покрылись коркой льда. Керосиновые лампы чадили и отравляли воздух. Банный день проводился раз в месяц – да и то, разве можно было назвать это баней!

На трех зазимовавших судах оставалось более двухсот человек, куда больше, чем нужно было во время ледового дрейфа. Как во времена челюскинского лагеря на льдине, надежда была на авиацию. Николай мне говорил, что он всегда верил, что их спасут, даже если корабли раздавит льдом, как раздавило “Челюскин”.

Все силы были брошены на строительство ледового аэродрома, но подвижка льдов то и дело уничтожала все, что было сделано накануне».

Чтобы у студентов не пропал учебный год, на «Седове» был открыт «плавучий филиал» Гидрографического института. «Там были хорошие преподаватели. Может быть, вы слышали эти фамилии – Жонголович, Евгенов?» – спросила меня женщина.

Еще бы мне не слышать! Профессор Жонголович уже много лет возглавляет Институт теоретической астрономии, на каждом морском судне имеется Астрономический ежегодник, составлением и изданием которого он руководит год из года.

А профессор Евгенов еще молодым офицером-гидрографом участвовал в экспедиции, которая сделала крупнейшее географическое открытие двадцатого века – обнаружила архипелаг Северная Земля. А в каких только уголках Арктики Евгенов не проводил гидрографические работы – Карские экспедиции, обследование устья реки Лена, Новой Земли, Восточно-Сибирского моря – всего не перечесть!

«Николай рассказывал, – продолжила собеседница, – как у них в кубрике спор зашел насчет «Челюскина». А его будто кто за язык потянул – возьми да и скажи: никакой это не героизм, а безграмотная авантюра – непригодный к ледовому плаванию пароход отправили на верную гибель. А Виктор, лучший его друг, его поддержал. Один там нашелся, говорит: “Это что же вы повторяете вражескую пропаганду? Товарищ Сталин лично назвал челюскинцев героями, а, по-вашему, выходит, их героическая борьба со стихией – это авантюра, да еще безграмотная? А ну, – говорит, – посмотрим, что ты скажешь на комсомольском собрании!” И вот там, на 73-м градусе широты, откуда до северного полюса – рукой подать, собрали, значит, комсомольское собрание и Николая за антисоветские речи хотели из комсомола исключить, но ребята не поддержали, тогда ему и Виктору записали по выговору, с предупреждением.

Когда ледовый аэродром построили – это в первых числах апреля было – Виктор Коле говорит: “Давай останемся, не полетим на Большую землю – там нас как врагов народа заберут и посадят, а тут перезимуем еще год. А там, глядишь, все и позабудется. Тем более что наши выговора силы не имеют – их райком не утвердил. А тут какой райком, одни белые медведи”. Николай говорит ему: “Как же так, как я Аню брошу (меня Аней зовут, Анной Сергеевной). Если не вернусь, ей еще хуже будет, а возвращусь, глядишь, и пронесет. Не может быть, чтобы за правду сажали. Вон, сам капитан Воронин говорил, что «Челюскин» был не приспособлен к плаванию во льдах”. А Виктор ему сказал: “У капитана Воронина на плечах своя голова, а у меня своя. Как знаешь, Коля, я попробую остаться”».

«Виктор – это Буйницкий?» – догадался я. О его странной судьбе я был уже наслышан. Кто-то мне говорил, что Буйницкий был уверен, что на Большой земле его арестуют. Поэтому, когда готовился к вылету последний самолет, он, несмотря на строжайший приказ отправляться на посадку, спрятался за торосами и терпеливо ждал, когда самолет поднимется в воздух. Только после этого, совсем промерзший, он явился на пароход «Г. Седов», и только что назначенному капитаном Косте Бадигину ничего не оставалось, как включить его в состав своего малочисленного экипажа в качестве руководителя научной группы. Из института его за отказ возвратиться исключили, и теперь-то, конечно, при возвращении его арест был неизбежен. А в конце августа ледокол «Ермак» пробился к застрявшим во льдах пароходам и вывел «Садко» и «Малыгина». «Седов» остался во льдах; у него был поврежден руль настолько серьезно, что он не мог двигаться даже на буксире. Буйницкого пришлось поневоле оставить на «Г. Седове», потому что, кроме него, выполнять комплекс научных наблюдений в беспримерном ледовом дрейфе больше было некому. Отчисленный из института студент, как и все «седовцы», получил звание Героя Советского Союза и быстро пошел в гору, став директором Арктического научно-исследовательского института. Виктор – он теперь Виктор Харлампиевич, кафедрой заведует в университете.

Женщина замолчала, какая-то гневная сосредоточенность отразилась на ее лице. Я не решался прервать возникшую тяжелую паузу. А она, словно стряхнув груз воспоминаний, обратилась к флаг-секретарю начальника училища: «Можно, я закурю?» Кира Владимировна, невольный свидетель нашего разговора, торопливо ответила: «Курите, пожалуйста!» и пододвинула пепельницу.

Анна Сергеевна нервно прикурила длинную сигарету «Стюардесс» и, неумело попыхивая ею, продолжила прерванный рассказ, который теперь слушали мы уже вдвоем, вместе с Кирой.

«На трех самолетах на материк вывезли 184 человека. Когда руководители экспедиции – человек десять – прибыли в Красноярск, там уже столы накрыли на сотню персон. Еще бы, вернулись герои-полярники. Но тут из Москвы пришло указание – никаких торжеств. На банкет, кроме летчиков, пришло только несколько мелких чиновников, назначенных по разнарядке. Рассказывали, что этот “праздник” скорее напоминал поминки. А сразу по приезду в Ленинград – помнится, 21 мая того, 38-го года – еще на вокзале, Орловский был арестован. Через неделю арестовали Евгенова.

А у нас, в Гидрографическом управлении, аресты и увольнения начались еще раньше. И никто не знал – за что, только то и дело шепотом повторялось это слово: “вредительство”. Арестовали 13 человек, а человек двести с лишним уволили. И меня, простую чертежницу, уволили тоже, ничего не объяснив. Но я была счастлива, что вернулся Коля. Мы с ним как будто бы снова проживали медовый месяц.

А пришли за ним рано утром, мы при них и одевались. Коля собрался быстро, ничего не спрашивал у пришедших, только стал бледным-бледным, как ватманская бумага, на которой оригиналы карт вычерчивают. Я его раньше никогда таким не видела. На прощанье он сказал: “Не бойся, я ни в чем не виноват, там разберутся”. И еще добавил: “Свяжись с Лидией Ивановной, поддержи ее”».

«А кто такая Лидия Ивановна?»

«Лидия Ивановна – жена Гернета, Евгения Сергеевича. Его самого арестовали как раз первого мая».

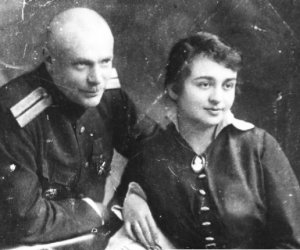

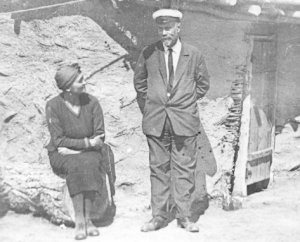

Наша собеседница вдавила в пепельницу недокуренную сигарету. «Они поженились еще на первой мировой. Красавицей она была, не зря Евгений Сергеевич на нее глаз положил. Встретились они в Батуме, Гернету тогда отпуск дали для поправки здоровья. Лидия Ивановна была актрисой театра Корша, который гастролировал на Кавказе. Вот там они познакомились. И тут же он ей руку и сердце предложил. А жизнь у них сложилась непростая, ой, какая непростая. Всё с места на место переезжали. Евгений Сергеевич то в Новороссийске служил, то в Царицыне, то в Таганроге, да дома-то редко бывал – всё на кораблях. Во Владивостоке работал в Совторгфлоте, был капитаном большого парохода «Индигирка». Он на Камчатку, он на Чукотку, а она дома его дожидается. В Китай была секретная командировка, там и семья была вместе с ним, как и затем в Японии, где он служил в советском торгпредстве. Там и издал на собственные денежки «Ледяные лишаи», свою знаменитую книгу. А в Ленинграде свое жилье получили только в 35-м году, так ведь он что ни год, собирает чемодан и – с экспедицией в Арктику… Без моря, без Арктики жизнь себе не представлял. Такие они, полярные гидрографы!

Лидия Ивановна давно театр оставила, зарабатывала, печатая на машинке – зарплата у Евгения Сергеевича в Главсевморпути была небольшая, а в семье росли две дочери: старшая – Ирина и младшая – Галина. А при аресте Евгения Сергеевича пишущую машинку забрали, осталась Лидия Ивановна без заработка. И с жильем «уплотнили» – из трех комнат оставили одну. Полюбила я ее, до войны-то часто у нее бывала. Мы вместе думали-гадали, увидим ли еще когда и ее Евгения Сергеевича, и моего Николая. Никакой вины за ними мы не знали, впрочем, в те времена никто о вине не говорил. Одни говорили: «Органы не ошибаются», другие: «Лес рубят – щепки летят». Боже мой, это Евгений Сергеевич-то – щепка! Да он еще на той, на японской, за беспримерную храбрость четыре ордена заслужил! Это он дважды прорывался на миноносце из Порт-Артура через кольцо блокады и возвращался обратно! Это он на парусной джонке проскользнул мимо японских крейсеров и доставил во Владивосток секретное донесение! Лидия Ивановна мне рассказывала, что ему поручили привести один пароход на Филиппины, а у того все лопасти винта отвалились. Он 82 дня на этом пароходе болтался по волнам, а все-таки до порта дошел. Так мало того, после какого-никакого ремонта он на этом пароходе, который в хорошую погоду едва давал три узла, дошел до Сайгона! А потом пробирался в Россию через Китай и Монголию, к месту службы, во Владивосток.

А пятым орденом был награжден за подвиги на первой мировой, когда командовал кораблем на Черном море. Больше всего Евгений Сергеевич дорожил другой наградой – серебряным портсигаром. Его матросы подарили, собрав по копеечке. Этот портсигар с гравировкой: “Командиру – человеку” я не раз видела у него на столе, когда заходила в его кабинет.

Вы слышали, конечно, пьеса такая была – «Гибель эскадры»? Не мне судить, что там правда, а что вымысел, но только одно скажу: в ней нет даже упоминания о том, что четырнадцать миноносцев черноморской эскадры и десять быстроходных катеров-истребителей вышли из Севастополя 29 апреля 1918 года под командованием капитана 2-го ранга Евгения Гернета. А после потопления эскадры Гернет на железнодорожных платформах доставил в Царицын восемь катеров-истребителей, и ему было поручено создать Военно-Волжскую флотилию, потом он командовал Азовской флотилией. Настоящее “вредительство” – это когда сажали таких людей, как он, как мой Николай. А в чем еще его могли обвинить? В том, что его брат Сергей, такой же, как он, морской офицер, служил в белой армии? Или что на должность начальника дивизиона сторожевых катеров в Шлиссельбурге его рекомендовал товарищ по морскому кадетскому корпусу и по службе в Порт-Артуре адмирал Альтфатер, занимавший тогда высокую должность в Реввоенсовете у Троцкого? Или – того хуже – что он в Китае был советником по морским делам у Блюхера, чьи портреты в школьных учебниках истории приказано было так замазать чернилами, чтобы ни одна черточка не выглядывала?»

«Ну, а что потом?» – спросила Кира Владимировна.

«А что потом? Потом мы узнали, что Гернета вместе с Орловским, Евгеновым и другими гидрографами пытались судить обычным судом, но «дело полярных гидрографов» в суде развалилось, и приговорили их постановлением Особого совещания при НКВД, безо всякой судебной комедии. Дали кому сколько. Евгений Сергеевич получил пять лет ссылки и отправлен был в Казахстан. Сначала ему удалось устроиться сторожем в туберкулезной больнице, да еще летом подрабатывал, сторожа по ночам огороды. Потом его перевели в глухое село, там еще повезло ему – работал в совхозе в должности счетовода. А то бы и нескольких месяцев не продержался.

Я иногда заглядывала к Лидии Ивановне, которая осталась с двумя дочерьми. Старшая уже замуж вышла, училась в университете и подрабатывала вычислениями в Институте теоретической астрономии у профессора Жонголовича, Галина, тоже студентка, зарабатывала переводами с английского – она после Японии свободно им владела, а в ту пору знание английского было большой редкостью – в школах-то немецкий изучали. До войны, хоть с трудом, еще удавалось наскрести денег на жилье и пропитание отцу в ссылку, Лидия Ивановна и Галина даже ездили к нему в Казахстан. А потом началась война. Мы все оказались в ленинградской блокаде. Лидия Ивановна слегла. Когда ей стало совсем плохо, Галине пришлось безотлучно сидеть у ее постели, и с работы ее уволили. Ирину положили в стационар для дистрофиков, а потом перевели в больницу. Я сама выжила чудом. В апреле 42-го Лидия Ивановна умерла от голода.

Уже после войны я узнала, что Галина, которую после смерти матери взял на работу профессор Жонголович, в июле 42-го была со своим институтом эвакуирована из Ленинграда. Безнадежно больную старшую сестру она взяла с собой. Ирина умерла у нее на руках уже в Казани в сентябре 42-го.

Евгений Сергеевич отбыл свой срок от звонка до звонка. А через несколько дней после освобождения, когда собирался выехать к дочери в Казань, внезапно умер – не выдержало сердце старого моряка.

Дочка после войны поехала в тот совхоз, но могилы так и не нашла. Его похоронили в степи, вскоре ветры унесли воткнутую в изголовье хилую дощечку, а весенние потоки талой воды сравняли холмик с землей».

«А как же Николай?»

«А никак. Так я и прожила двадцать пять лет: ни вдова, ни мужняя жена. Вот получу компенсацию, куплю золотые часы. Конечно, две стипендии – это сумма крохотная, хватит разве что на секундную стрелку, но я добавлю своих, пусть это будет память о Николае – ведь от него у меня ничего не оставалось… Разве что эта песня:

“Терпи немного, держи на норд…”

Вот я и терплю».

Через приемную в свой кабинет быстрым шагом прошел начальник училища. Кира, промокнув платочком глаза и чуть припудрившись, заглянула в дверь кабинета. «Заходите, пожалуйста», – пригласила она посетительницу.

Гернет Евгений Сергеевич (31.10.1882 - 08.08.1943)

Добавлено:

28 Октябрь 2008 17:50 SVF

Евгений Гернет: "Ледяные лишаи" и карты проекции

--------------------------------------------------------------------------------

Новую ледниковую теорию Евгений Сергеевич Гернет (1882—1943), капитан дальнего плавания, военный моряк, герой русско-японской войны, флотоводец, исследователь Арктики, создатель теории оледенения Земли, изложил в небольшой книге, которую отпечатал за свой счет в 1930 г. в Токио, где находился вместе с семьей по делам службы.

До Гернета никто не высказывал гипотезу о том, что оледенение в истории Земли было не следствием, а причиной охлаждения климата. Он предположил, что в ходе поднятий земной коры отдельные ее участки входили в тот слой атмосферы, где температура летом недостаточно высока, чтобы выпавший за зиму снег успевал растаять полностью. Возникший ледник охлаждает климат и в дальнейшем распространяется, как лишай. Гернет впервые увидел в оледенении болезнь планеты.

Наука в то время не имела четкого представления о продолжительности циклов межледниковых колебаний, и Гернет вполне справедливо опасался, что очередная ледниковая эпоха может застать человечество врасплох. В своей книге Гернет дает ряд практических советов по предотвращению грядущего оледенения огромных пространств Земли, предлагает конкретный способ остановки разрастания Гренландского ледникового лишая.

"Достаточно, — писал он, — убирать новый, выпавший за последний год снег. Остальное сделает солнце. Солнце будет плавить все более старые слои льда, пока не дойдет до грунта. Уничтожим льды Гренландии, и Земля вернется к миоцену! Северная полярная область Земли будет земным раем с ровным, не жарким, но теплым климатом…".

Гернет первым оценил количество тепла, получаемое от Солнца различными областями Земли. Его расчеты показали, что полярные области получают вполне достаточно тепла, чтобы Северный Ледовитый океан был свободен ото льда. Данные, полученные современными учеными, совпадают с результатами Гернета.

Более четверти века ледниковая теория Гернета находилась в забвении, о ней вспомнили только в конце пятидесятых годов, когда американские геологи Юинг и Донн опубликовали в научных журналах серию статей, по своим положениям удивительно напоминавших все, о чем писал Гернет в своей книге "Ледяные лишаи". Ледниковая теория стала называться теорией Юинга и Донна. В нашей стране первая ссылка на книгу Гернета ( без упоминания автора!) появилась в 1960 г. в работе профессора Тронова. Только в 1981 г. книга Гернета благодаря усилиям географа и гляциолога Олега Чижова была переиздана небольшим тиражом. Не менее значима и драматична история навигационных карт, созданных Гернетом для полярных районов Земли. Сама концепция построения карт околополюсных областей была настолько необычной, что в буквальном смысле перевернула картографию.

Если посмотреть на глобус, меридианы в северных широтах сближаются и сходятся на полюсе в одну точку. Это классика картографии. Но формы объектов в арктических широтах искажаются, и проложить курс корабля в такой проекции невозможно. Гернет первым создал карты, пригодные для морской и воздушной навигации в околополюсных широтах. На его картах за экватор условно принимается любой большой круг, проходящий через полюс, любой меридиан. Полярные районы при этом не получают свои реальные очертания.

В тридцатые годы карты Гернета активно используются в экспедициях на Север, почти во всех принимает участие и сам капитан дальнего плавания Евгений Гернет. Вместе с командой ледокола "Сибиряков" он в 1933 г. открывает острова Арктического института, в 1934 г. дрейфует на шхуне "Садко" в малодоступных районах Карского моря, в 1935 г. на берегу бухты Тикси готовит к плаванию шхуну "Полярная звезда", внезапно открывая при этом, что в условиях Арктики нельзя подкладывать мягкое железо под компас…

Гернет построил карты для знаменитой экспедиции Папанина. Академик Евгений Федоров, астроном экспедиции СП-1, и сам Папанин пользовались картой на льдине каждый день. Правда, ни тот, ни другой ни словом не обмолвились о Гернете ни в своих дневниках, ни в мемуарах. Картами Гернета пользовались при перелете в США Чкалов, Байдуков, летчики морской авиации во время второй мировой войны, все экспедиции к Северному полюсу. И по сей день каждый, кто собирается к Северному полюсу, берет в руки карты в проекции Гернета.

В апреле 1935 г. был открыт Гидрографический институт, и первым лектором по мореходной астрономии и навигации стал Евгений Гернет.

Трагична судьба Полярной Гидрографии. После благополучного возвращения папанинцев и всеобщего ликования гидрография была разгромлена. Гернет и многие другие ученые- полярники были арестованы и сосланы в лагеря.

Имя Евгения Гернета — ученого, картографа, полярного исследователя несправедливо забыто, не упоминается ни в числе ученых, создавших Гидрографический институт, ни в истории Севморпути, ни в печати, ни устно… Но Гернет был!.. Остались его гениальные идеи, гипотезы, теории, карты. Ими пользуются, хотя и не называя его имени.

http://www.sumtech.ru/history/archive/gernet.htm